最近那款被冠以《捞女游戏》之名的风波,在舆论场上掀起了滔天巨浪。许多男性玩家哀鸿遍野,感觉自己的精神家园又一次被铁蹄踏过,仿佛世界末日。

但我恰恰相反,看完整个事件的发酵过程,我比任何时候都更乐观。因为这起事件,像一颗高爆弹,直接炸毁了过去十年间构建起来的、一套看似坚不可摧的话语体系的根基。

我们常说要用“底线思维”,就是预先设想最坏的结局。对于这款游戏的命运,被捶是必然的,这根本无需讨论。真正值得我们像解剖麻雀一样仔细分析的,是捶它的那套“拳法”,以及这套拳法背后暴露出的虚弱和色厉内荏。

一、一场“程序不正义”的拙劣表演

在此之前,我所能想到的最坏剧本是:监管部门以雷霆之势出手,配上一套无懈可击的官方说辞,比如“保护未成年人身心健康”、“抵制不良价值观”,然后将游戏下架、锁区,甚至直接对平台进行整改。

这套打法,我们称之为“降维打击”,其核心在于“合法性”。它用一个你无法反驳的、占据道德高地的理由,来执行一个你想反对却无从下口的行动。就像之前整治某些二次元文化产品,用的就是“保护未成年人”这面大旗。你就算心里憋屈,也只能在“是否对未成年人有害”这个预设的战场里跟人辩经,先天就输了三分。

可这次呢?完全不是这么回事。

这次的操作,几乎没有任何“合法性”包装,突出一个简单粗暴:不跟你讲道理,直接通过渠道施压。这感觉不像是官方的雷霆手段,更像是一场由特定群体发起的、裹挟了渠道的“私刑”。

这种“程序不正义”的操作,直接引发了一个连锁反应:它让所有原本还在观望、还在试图理解、甚至还在反思自己的男性玩家,彻底失去了妥协的可能。

这就好比,两个人吵架,一方突然不吵了,直接从兜里掏出一把刀。这时候,另一方无论之前是对是错,他唯一的选择,就是拿起板凳自卫。因为性质已经变了,从“纠纷”升级为了“威胁”。

二、一个价值模型的彻底破产

长久以来,男性文娱领域内部,存在着一个根本性的分歧,我们可以称之为“消费者模型”与“权力模型”之争。

“消费者模型”的信徒认为,商业世界,顾客就是上帝。男性文娱之所以节节败退,归根结底是因为男性玩家“不行”——消费力差、不团结、事儿还多。只要你肯花钱,像饭圈女孩一样“用爱发电”,厂商自然会把你伺候得舒舒服服。他们极力反对所谓的“斗争”,认为那会“污染环境”,吓跑厂商。

“权力模型”的支持者则认为,这根本就不是一个单纯的消费问题,而是一个话语权的争夺问题。阵地不是靠花钱买来的,而是靠斗争打下来的。你不发声,不抗议,不亮出自己的肌肉,就会被默认为“可以牺牲”的那一方。你的沉默,只会被视为软弱,而不是理智。

这两派长久以来谁也说服不了谁。但“捞女游戏”事件,以一种无可辩驳的方式,宣告了“消费者模型”的彻底破产。

为什么?

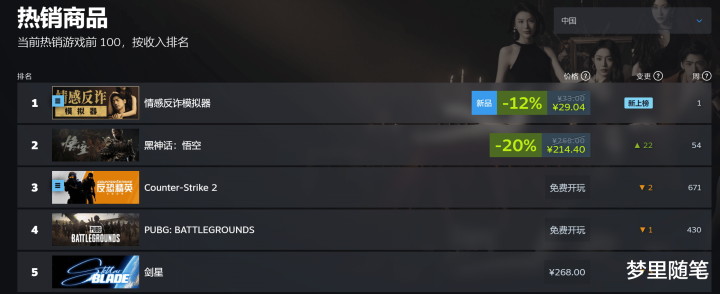

因为这款游戏,在没有任何主流宣发、全靠玩家口碑相传的情况下,一路过关斩将,冲上了国服热销榜的第一名。这是一个什么概念?这意味着男性玩家用真金白银,以最市场化的方式,向所有游戏厂商发出了一个清晰无比的信号:这就是我们想要的!

按照“消费者模型”的逻辑,此时此刻,厂商应该欣喜若狂,玩家应该扬眉吐气,一场商业上的双赢即将上演。

可现实呢?现实是,这股由市场自发形成的力量,被另一股非市场的力量,以一种粗暴的方式强行按了下去。

这个事实,像一块巨石,砸碎了“花钱就能当大爷”的幻想。它雄辩地证明了:在某些领域,你的消费意愿和消费能力,并不能决定你最终能得到什么样的产品。你的喜好,在更高维度的话语权面前,一文不值。

所以在2025年6月20号之后,如果还有人试图用“男性消费力不足”来解释男性文娱的困境,那么这个人,要么是天真,要么是坏。

三、一座建立在“焦虑”之上的空中楼阁

现在,我们必须回答一个更深层次的问题:为什么那股非市场的力量,能够如此早、如此高效地组织起来,并展现出如此强大的行动力?

这背后,有复杂的社会和经济原因。

我们可以把当下的舆论场想象成一个生态系统。在这个系统里,不同的群体为了争夺生存资源而竞争。当环境好的时候(经济上行期),大家都能找到自己的生态位,相安无事。但当环境恶化(经济下行期)时,竞争就会变得异常激烈。

而在这场激烈的竞争中,那些对外部环境依赖度更高、自身生产力相对较弱的群体,会更早地感受到“生存焦虑”。这种焦虑,是一种强大的动员令,它能让一个松散的群体,迅速凝聚成一个目标明确、行动力极强的战斗团体。

这种焦虑,具体投射在两个现实问题上:“生存溢价”(如彩礼)和“情绪价值”(如婚恋关系中的绝对主导权)。

你问一个普通男性,他对于几十万彩礼的态度是什么?他的回答可能是复杂的:他会考虑自己的收入、家庭的承受能力、双方的感情基础。这是一个基于现实的、理性的计算过程。

但你问一个被焦虑裹挟的女性,她对于彩礼的态度可能就是简单而决绝的:这是你必须给的,这是衡量你爱不爱我的唯一标准。这已经脱离了经济计算,上升到了“生存安全感”的高度。

正是这种底层焦虑的差异,导致了双方在动员能力和行动决心上的巨大鸿沟。一方是“可以商量”,另一方是“没有退路”。

但是,任何一个组织,它的扩张和维系,都必须依赖于正向的收益。用大白话说,就是打仗得有军饷。

过去,这套“焦虑动员”的模式,之所以能无往不利,是因为它能通过制造舆论,实实在在地获得“军饷”。最典型的就是影视行业,通过绑架“女性主义”大旗,可以用小成本撬动高排片,获得不对称的票房收益。

但现在,这套“以战养战”的模式,正在撞上南墙。

四、当“价值飞轮”开始反向旋转

任何一种社会思潮,要想获得长久的生命力,都必须能为社会提供正向的“价值增量”。资产阶级之所以能取代封建贵族,不是因为他们的口号更响亮,而是因为他们的工厂比贵族的庄园,能创造出更多的财富,代表了更先进的生产力。

我们用这个“价值飞轮”模型来审视当下的这股思潮,会发现一个尴尬的现实:它非但没有提供任何正向价值,反而正在系统性地摧毁价值。

它进入电影行业,结果是电影越来越不好看,观众开始用脚投票,整个行业的盘子在萎缩。

它进入游戏行业,结果是游戏厂商人人自危,不敢创新,不敢触碰任何可能“冒犯”的题材,最终导致游戏越来越不好玩。

当一个组织的行动,不再能带来任何增量收益,反而开始导致存量市场的崩塌时,它的“价值飞行轮”就开始反向旋转了。这意味着,它已经失去了最根本的生命力。

《捞女游戏》事件,就是一个标志性的节点。它清晰地展示了:当这股力量试图染指一个它完全不了解、也无法提供任何正向价值的领域时,它所能做的,就只剩下纯粹的破坏。

这种破坏,虽然在短期内看起来声势浩大,但从长远来看,它是在自我消耗,是在透支自己好不容易积累起来的舆论资本。

五、一个“体面”盟友的沉默与背离

更致命的是,这套只剩下破坏性的行动模式,正在疏远它曾经最重要的盟友——“进步主义者”或称“体面人”。

在过去的舆论战中,“创作自由”是一面无往不利的大旗。女权一方可以高举这面旗帜,为各种小众的、甚至是边缘的女性向文化产品辩护,并成功地将一大批信奉自由主义的知识分子、法律人士和媒体人,绑上自己的战车。

但《捞女游戏》事件,让这些“体面人”陷入了前所未有的尴尬境地。

试想一下,一个刚刚在微博上为某部女性向的“擦边”网络小说大声疾呼“创作无罪,表达自由”的进步大V,转眼间就要面对一个灵魂拷问:一款情节和表现上远比那部小说温和的男性向游戏,正在被他支持的群体用最不“自由”的方式围剿,他该如何自处?

是选择双重标准,公然打自己的脸?还是选择沉默,假装什么都没看见?

体面人最大的软肋,就是他需要维持自己的“体面”。这种赤裸裸的双标行为,已经超出了他们能够自我合理化的范畴。

所以我们看到,在这次风波中,虽然有部分媒体仍在沿用旧的批判话术,但在KOL层面,尤其是那些以往冲在最前线的“进步派”大本营,出现了诡异的沉默。

当一个政治运动,开始让它最核心的盟友都感到无所适从、甚至开始主动疏远时,就说明它的理论基础和行动纲领,已经出现了根本性的裂痕。

六、从“阵地战”到“游击战”:新战场的开启

那么,这一切对我们意味着什么?

意味着,旧的战争模式结束了,新的战争模式开始了。

敌人的优势,在于他们经过多年的经营,掌控了主流媒体、社交平台热搜等关键的舆P论节点。他们擅长打“阵地战”:设定一个议题,分发一套话术,然后动员海量的账号去刷榜、控评,制造出一种排山倒海的声势。

但他们的劣势也同样明显:

第一,笨重。他们的战争机器需要预热,行动迟缓,无法应对灵活多变的战场环境。

第二,僵化。他们的“士兵”大多是只会复读经书的“机器人”,缺乏独立思考和自主辩经的能力。一旦脱离了预设的话术,就会漏洞百出,甚至出现“男性年薪二十万算普通,女性年薪十万算精英”之类的逻辑悖论。

第三,脱离群众。他们的所有理论和行动,都构建在一个脱离现实的、由信息茧房制造的“共识”之上,无法真正说服广大的中间派。

理解了这些,我们的新战术就呼之欲出了:避开大道,奔赴两厢。

我们要放弃在敌人重兵把守的“舆论广场”上进行硬碰硬的决战,而是要将战场,转移到广袤的、敌人无法完全控制的“田野”里去——评论区、小社群、私域流量、现实生活中的每一次对话。

我们要打“运动战”、“游击战”。用灵活多变的话题,去冲击他们僵化的经书;用源于现实的逻辑,去戳破他们悬浮的理论;用真诚的、个体化的表达,去争取那些沉默的大多数。

这不是退却,这是战略转移。

“捞女游戏”风波,不是一声丧钟,而是一声号角。它标志着一个旧有权力模型的衰落,也标志着一场新的、更广泛、更深入的觉醒的开始。

这块看似偶然倒下的多米诺骨牌,或许,将是那场瓦解旧秩序的伟大风暴的,第一个序章。

和兴网-在线炒股配资平台-股票公司配资-郑州配资网炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。